この記事では、運動負荷試験の一つである『マスター2階段法(Masterの2階段負荷試験)』について記載していく。

マスター二階段法(Masterの2階段負荷試験)とは

マスター2階段法とは以下を指す。

『検査用の2段の階段を昇降する運動試験』

階段(2段)を上り下りするだけで簡単に行えるので、運動負荷試験として以前より広く行われている。

※一方で、最近ではマスター法が冠病変の陽性率が低いなどの理由で、トレッドミルや自転車エルゴメーターによる運動負荷試験が増えてきている点は補足しておく。

このテストは呼吸機能テストで説明した方法を心疾患の患者に行い、心電図を撮り診断する方法である。

マスター2階段法の準備物

マスター2階段法では以下のものを準備する。

- 心電計

- メトロノーム

- ベッド

- マスターテスト用階段

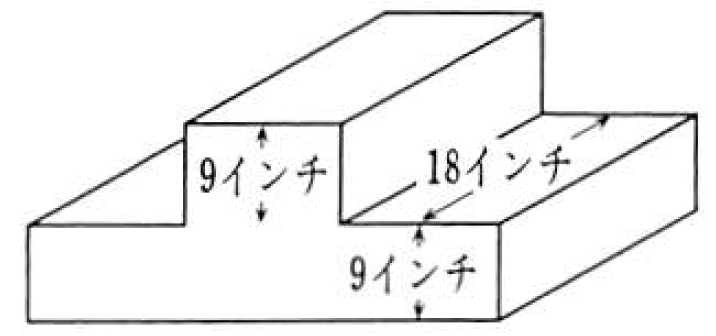

※高さ9インチ(22.5cm)と幅18インチ(45cm)の2階段ステップ

マスター2階段法のザックリとした流れ

マスター2段階法はザックリと以下の流れで進めていく。

- ベッドに横たわり、安静時の心電図を記録

- その後、心電計の患者コードを抜きとって、患者に運動負荷(2階段の昇降)を1分30秒(あるいは3分)行わせる。

※以下は2階段を昇降している動画となる。目が回らないように、往路と復路で方向転換の向きを逆にする(例:往路は右・復路は左に回る)。

- その後、再びベッドに横たわって、心電計に患者コードを接続して、負荷後の心電図を撮る。

- それら両者(試験前と試験後)の心電図を比較して診断する。

※記録は通常直後(厳密には直後からずれる)・3分・6分・10分後に記録する。

マスター2階段法の補足

マスター2階段法のザックリとした内容を解説したが、ここから先は余談として補足を記載しておく。

2階段の昇降時間について

マスター2階段法における昇降時間は以下の2通りがある。

・1分30秒(シングルマスターテスト)

・3分00秒(ダブルマスターテスト)

でもって、シングルマスターテストが一般的だが、負荷を強めたい場合にダブルマスターテストが採用される。

※ちなみに『METs(代謝当量)』は、シングル量で5~6METs・ダブル量で6~7METs程度と言われている。

2階段の昇降回数に関して

マスター2階段法は、2階段をテンポよく昇降していくのだが、その回数は以下の一覧表の様に「年齢」・「性」・「体重」で決められている。

※年齢・性別・体重に応じて、以下に示された回数の昇降を行わせる。

|

年齢→ 体重(kg) ↓ |

5 ~ 9 |

10 ~ 15 |

15 ~ 19 |

20 ~ 24 |

25 ~ 29 |

30 ~ 34 |

35 ~ 39 |

40 ~ 44 |

45 ~ 49 |

50 ~ 54 |

55 ~ 59 |

60 ~ 64 |

65 ~ 69 |

|

18~22 男 女 |

35 - |

36 35 |

- 33 |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

|

23~27 男 女 |

33 - |

35 33 |

- 32 |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

|

27~31 男 女 |

31 - |

33 32 |

31 30 |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

|

32~36 男 女 |

28 - |

32 30 |

30 29 |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

- - |

|

36~40 男 女 |

26 - |

30 28 |

29 28 |

29 28 |

29 28 |

28 27 |

27 26 |

27 24 |

26 23 |

25 22 |

25 21 |

24 21 |

23 20 |

|

41~45 男 女 |

24 - |

29 27 |

28 26 |

28 27 |

28 26 |

27 25 |

27 24 |

26 23 |

25 22 |

25 22 |

24 21 |

23 20 |

22 19 |

|

45~49 男 女 |

22 - |

27 25 |

27 25 |

28 26 |

28 26 |

27 25 |

26 24 |

25 23 |

25 22 |

24 21 |

23 20 |

22 19 |

22 18 |

|

50~54 男 女 |

20 - |

26 23 |

26 23 |

27 25 |

27 25 |

28 24 |

25 23 |

25 22 |

24 21 |

23 20 |

23 19 |

22 18 |

21 18 |

|

54~59 男 女 |

18 - |

24 22 |

25 22 |

26 24 |

27 24 |

26 23 |

25 22 |

24 21 |

23 20 |

23 19 |

22 19 |

21 18 |

20 17 |

|

59~63 男 女 |

16 - |

23 20 |

24 20 |

25 23 |

26 23 |

25 22 |

24 21 |

23 20 |

23 19 |

22 19 |

21 18 |

20 17 |

20 16 |

|

64~68 男 女 |

- - |

21 18 |

23 19 |

24 22 |

25 22 |

24 21 |

24 20 |

23 19 |

22 19 |

21 18 |

20 17 |

20 16 |

19 16 |

|

68~72 男 女 |

- - |

20 17 |

22 17 |

24 21 |

25 20 |

24 20 |

23 19 |

22 19 |

21 18 |

20 17 |

20 16 |

19 16 |

18 15 |

|

73~77 男 女 |

- - |

18 15 |

21 16 |

23 20 |

24 19 |

23 19 |

22 18 |

22 18 |

21 17 |

20 16 |

19 16 |

18 15 |

18 14 |

|

77~81 男 女 |

- - |

13 |

20 14 |

22 19 |

23 18 |

23 18 |

22 17 |

21 17 |

20 16 |

19 16 |

18 15 |

18 14 |

17 13 |

|

82~86 男 女 |

- - |

- - |

19 13 |

21 18 |

23 17 |

22 17 |

21 17 |

20 16 |

19 16 |

19 15 |

18 14 |

17 14 |

16 13 |

|

86~90 男 女 |

- - |

- - |

18 12 |

20 17 |

22 16 |

21 16 |

21 16 |

20 15 |

19 15 |

18 14 |

17 13 |

16 13 |

15 12 |

|

91~95 男 女 |

- - |

- - |

- - |

19 16 |

21 15 |

21 15 |

20 15 |

19 14 |

18 14 |

17 13 |

16 13 |

16 12 |

15 11 |

|

95~99 男 女 |

- - |

- - |

- - |

18 15 |

21 14 |

20 14 |

19 14 |

18 13 |

17 13 |

17 13 |

16 12 |

15 11 |

14 11 |

|

100~104 男 女 |

- - |

- - |

- - |

17 14 |

20 13 |

20 13 |

19 13 |

18 13 |

17 12 |

16 12 |

15 11 |

14 11 |

13 10 |

※引用:心電図の取り方(本橋 均)

※Masterの提案したものはポンドで体重を示してあるので、kg値に換算されている。

メトロームの活用

前記した一覧表における指定の回数が1分30秒(シングルマスターテストの場合)で終了するようにメトロームの速さを合わせる。

以下は、メトロームに合わせて3分間踏み台昇降している映像である。

2階段ではないが、何となく「メトロームに合わせて昇降する」というイメージは持ってもらえるのではないかと思う。

マスター2階段法の注意点

マスター2階段法を測定する際の注意点は以下の通り。

- 患者が胸痛を訴えたときは、ただちに運動を中止し臥床させ、医師の指示に従う。

- 階段の昇降では目が回らないように往路と復路で回り方を変える。

- 運動は正しいペースで行うようメトロノームに合わせて足を踏ませる。

マスター2階段法(運動負荷試験)の中止基準

マスター2段階法(っというか運動負荷試験全般)の中止基準は以下の通り。

※Gibbson et al. 1997: 斉藤2002.一部改変

| 症状 | 狭心痛、呼吸困難、失神、めまい、ふらつき、下肢痛(歩行困難) |

|---|---|

| 徴候 | チアノーゼ、顔面蒼白、冷汗・運動失調、異常な心悸亢進 |

| 血圧 | 収縮期血圧の上昇不良あるいは進行性の低下、 異常な血圧上昇(225mmHg移乗) |

| 心電図 |

明かな虚血性ST-T変化、 |

運動負荷試験の関連記事

運動負荷試験の目的は、運動負荷試験による心電図異常やその他の臨床症状を運動により誘発し、安静時に発見できない異常を発見することである。

もう1つの目的は運動耐容能を把握し、日常生活やレクリエーションなどの生活指導と適切な運動処方を行うためである。

そんな『運動負荷試験』は「マスター2階段法」以外も存在し、それらは以下の記事でまとめているので、興味がある方はチェックしてみてほしい。

運動耐容能とは?!(運動耐用能じゃないよ) 運動負荷試験のまとめ一覧

運動負荷試験には、この記事で紹介した「進行基準」や「中止基準」を守りつつ、リスク管理には注意を払わなければならない。

また、循環器・呼吸器疾患の状態によっては、ADL(日常生活活動)自体が運動負荷試験になることになる(わざわざ、マスター2段階法などは実施しない)

METs(メッツ)とは? 代謝当量を把握して運動処方やリスク管理に活用しよう

ADL(日常生活活動・日常生活行為)とは? 定義や評価法を整理しよう

余談として、この記事と合わせて読まれやすい記事として以下を紹介しておく。

リハビリのリスク管理に『安全管理・中止基準のガイドライン』を知っておこう!