この記事では、姿勢評価や姿勢指導、徒手療法で考慮すべき荷重変形曲線について記載してく。

※特に姿勢評価・姿勢指導に関しては、この荷重変形曲線の概念を理解しておくことは必須と言える。

※徒手療法に関しては関節モビライゼーションを例にしているが、スタティックストレッチングなどの軟部組織テクニックを施行する際にも重要な概念と言える。

※荷重変形曲線は、『応力ひずみ曲線』とも呼ばれる。

荷重変形曲線(Stress-strain curve)は古典的な概念であり、全ての事象に当てはまる概念ではないかもしれないが、理にかなっている部分も多々あるため、理学療法士・作業療法士が知っておくべき一つの情報として重要だと思われる。

荷重変形曲線とは

ここから先は、荷重変形曲線について解説していく。

組織は粘弾性を持っている

関節構成体や関節周囲の軟部組織を構成している結合組織には粘弾性(viscoelasticity)を有している。

関連記事⇒「HP用語解説⇒粘弾性」

すなわち、弾性(elasticity)と粘性(viscosity)の特徴をあわせもち、さらに弾性変形の限界を超えると塑性(plasticity)変形を始める。

例えば、徒手的に軟部組織を伸張し、塑性変形が始まった時点で、一定の力で保持した後に力を緩めたとする。

すると、「塑性変形をおこした組織はすぐには元に戻らない」という『履歴現象hysteresis』が起こる。

従って、人体組織を伸長する際は、収縮組織(筋)であっても非収縮組織(関節包など)であっても、塑性変形が生じる段階まで伸張することが大切となってくる。

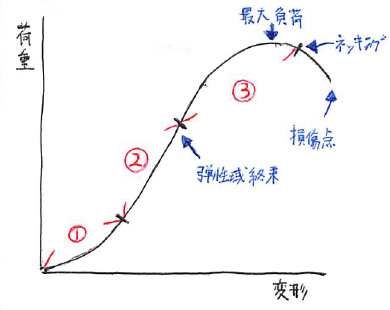

イラストは、荷重変形曲線における「組織損傷が生じる順序」となる。

①爪先域(Toe region)

②弾性域(Elastic Region)

③塑性域(Plastic Region)

※関節モビライゼーション・筋のストレッチングなど軟部組織へのアプローチは、塑性域まで組織を伸張させることを意識しよう。

関連記事

荷重変形曲線における組織損傷が生じる順序

ここから先は、前述した「爪先域」・「弾性域」・「塑性域」に以下も加えて深堀り解説していく。

・弾性の限界(Elastic Limit)

・最大荷重(Ultimate Stress)

・ネッキング(Necking)

・最大損傷(Ultimate Failure)

①爪先域(Toe Region):

爪先域は組織の緩みの時期である。

爪先域では、組織が引き延ばされるにつれ、コラーゲン線維のたわみが無くなり、引きしまった配列となる。

硬い方向へ組織を動かすと、障壁(硬い抵抗)に初めてであるまでの抵抗のない時期である。

最初に感じる障壁は弾性である。

②弾性域(Elastic Region):

弾性域は、荷重変形曲線における直線部分に該当し、組織の弾力のある(可逆的な)伸張性を示している。

負荷を受ける全ての組織において初めは弾性の抵抗を感じるが、組織によって「弾性域の幅」は異なる。

例えば、ガラス製の食器であっても極わずかな弾性域は存在するが、すぐに弾性域を超えて塑性域に入ってしまうため壊れやすい。

一方で、人体の組織は弾性域の幅が広い為、壊れにくい(例えば筋・靭帯・関節包など)。

関節包短縮の改善を例にすると、荷重変形曲線の弾性域を超えて、塑性域まで入る必要がある。

弾性域における伸張特性は以下の5つである

・弾性

・粘弾性

・塑性

・クリープ

・履歴現象

※クリープとは物体にくわえた外力の大きさが一定でも、歪が時間とともにゆっくり増す現象

③弾性の限界(Elastic Limit):

弾性の限界は「降伏点(Yield Point)」とも呼ばれる。これは、組織が塑性による伸張を起こさずにいられる荷重と変形の限界である。

降伏点は弾性域の終末を意味し、このポイントを超えると(微細な)組織損傷が始まるため「降伏しました」という意味で、「降伏点」と呼ばれるらしい。

この降伏点を超えると塑性域に入るということになる。

関節包短縮に対して十分な伸張刺激を加えるためには塑性域まで入る必要性について前述したが、それはすなわち、この降伏点を超える必要があることを意味する。

荷重変形曲線の弾性域で起こる変形は可逆的なため、弾性限界点に達する前に伸張が中止された場合は、組織は元の長さに戻る。

カルテンボーンおけるグレード2は弾性域での刺激であり、グレード3は塑性域での刺激に該当する。

関節モビライゼーションを施行する際は、グレード3、すなわち塑性域まで組織を伸長する必要がある。

降伏点以降の伸張特性は以下の3つである。

・粘弾性

・塑性

・クリープ

④塑性域(Plastic Region):

塑性域では、組織に段階的に微細損傷が起こり始める。

この域では弾性のみならず、粘性要素も加味される(粘弾性)。

弾性抵抗を感じた際に伸張刺激を緩めると元に戻るが、更に負荷を加えるなら塑性域に入り、伸張刺激を緩めても(完全には)もとに戻らない。

⑤最大荷重(Ultimate Stress):

組織による最大抵抗が起こる点であり、最大荷重は荷重変形曲線の頂点で起こる。

つまり、組織や物体の耐えられる最大荷重を表している。

この点を超えると、微細損傷が高い発生率で起こる。

最大荷重はさらに負荷を加えなくても組織の弱化を感じる部位のことである。

この部位を超えて負荷を加えると組織は破壊される可能性がある。

最大荷重に到達する前に伸張する力を止めなければならない。

⑥ネッキング(Necking):

ネッキングとは、曲線の傾斜がマイナス方向になり、組織が負荷に耐えきれなくなるところである。

最大荷重に似た意味を持ち、必ずしも使用される用語ではない。

一度ネッキングが始まると、組織の破壊的な損傷が起こる。

⑦最大損傷(Ultimate Failure):

破壊点とも呼ばれる。

破壊点は、最大荷重やネッキングを超えるポイントに存在する。

破壊点を超えると、組織は完全に損傷し、破壊された組織の末端で互いにわずかに結合が存在しているか、あるいは全く結合しなくなる。

関節包を伸長するとき、これは起こすべきことではない。

※癒着の剝離に対して有効な時もあるとの意見もある。

荷重変形曲線におけるポイント

荷重変形曲線から得られるポイントには以下の様な点が挙げられる。

①短縮した組織を伸長する際には、塑性域以上の伸張刺激が必要である。

②組織に過剰な機械的刺激が加わり続けると、いずれかの段階で損傷をきたす

徒手療法(関節モビライゼーション)と荷重変形曲線

正常な関節包においては運動・抵抗を示すため、弾性と塑性の両方が存在しなければならない。

しかし、損傷をうけた時、あるいは不動などで動かさなかったとき、正常運動から生じる組織の入れ替わりとは異なった機序で、新しい組織がつくられるだけとなる。

言い換えるなら、運動がない時、組織の自然配列は非機能的なものとなり、後の運動に適応しなくなる。

さらに線維間の滑りが失われ、架橋、新しい線維は古い線維の上に形成される。そして、関節包は正常とは異なった性質を持ってしまうこととなる。

関節モビライゼーションが塑性域で施行されているなら架橋を壊すことができ、これは変形を起こす。

変形を起こすためには傷つけることもあるかもしれないが、どこまで傷つけるべきか判断の判断はセラピストに委ねられることとなる。

これは試験的治療の繰り返しや経験によって判断出来るようになる。

関節包などの粘弾性を克服し、緊張状態が生じるまで、関節モビライゼーションの力は少なくとも数秒維持されなければならない。

大まかな指針として、モビライゼーションは緩みを超えた力(グレードⅢ)を少なくとも7秒~10秒持続させなければならない(最近はもっと長時間の持続伸張の方が有用だとの報告もある)。

その後セラピストは関節モビライゼーションの力をグレードⅡまで減少させ、数秒「回復休憩」をとった後、またグレードⅢのモビライゼーションを開始する。

可動性を再度テストするために牽引または滑りを完全に終了させるまでこれを何度か繰り返す。

3~5分後、可動性に変化が生じたかどうか期待することができる。

運動可動域が拡大したと確認できれば、モビライゼーションは繰り返される。

コントロールテストにおいて可動域の増加が認められなければ、その日の伸張モビライゼーションは終了される。

※グレードⅠとⅡの境界線は、セラピスト同士で繰り返し練習してフィードバックし合うことで、少しづつ感覚がつかめてくる。

また、講習会に参加している場合は、相手の受講生にグレードⅡとⅢの境界線をフィードバックしてあげるため、まずは講師にグレードⅡ・Ⅲを実施してもらい感覚をつかんでおくことは大切となる。

また、講師は熟達した触れかたや操作方法を習得しているため、可能な限り講師に触れてもらい、その感覚をつかんでおくことは自身の臨床でも非常に役立つ。

セラピストは最初の停止を感じ、伸張をグレードⅢで持続させるため、それを少し超えて動かさなければならない。

結合組織構造を伸張させる際は、「伸張する強さ」のみに着目することは避けなければならない。

伸張力を強めたとしても、必ずしも改善までに要す期間が短縮するとは限らない。

反対に、過剰な力を行使すると治療中、または治療の数時間後に患者は疼痛を訴えることすら起こり得る。

どの過少運動性な関節も独特であり、それぞれに合った、毎日新たに配分される治療を必要とする。

そのため、モビライゼーションの治療において、原因が本当に結合組織(関節包・靭帯など)の短縮である場合、過少運動性がほんの少しの可動域を獲得することは一度のアプローチで可能であるが、完全な可動性が再構築されるまでの数週間から数か月かかる場合もあることには心に留めておく必要がある。

※そのため結合組織の短縮における運動可動域の増加は、ずっと後に(何週間も後に)確認できることもある。

姿勢指導や姿勢評価で考慮すべき荷重変形曲線

不良姿勢や長時間の持続姿勢保持と荷重変形曲線

組織は徒手的に操作される場合にのみ伸張されるわけではない。

例えば、不良姿勢による組織の持続的伸張は、荷重変形曲線における塑性域を超えたある一定のレベルにまで伸張されている可能性がある。

すると、最終的には組織損傷をきたすことになるが、その一歩手前において「警告信号」として痛みを発する可能性もある。

そして、私たちはその警告信号に従って(あるいは警告信号を予知して事前に)姿勢を変える。

例えば、寝返りをしたり、座っている最中でも足を組み直してみたり。

しかし、中には痛みという警告信号よりも、その姿勢保持を優先させてしまうこともある(仕事柄であったり、物事に熱中していたりで)。

そうなると、(断裂まではいかないまでも)組織の微細損傷あるいは疼痛閾値の変化が起こってしまい、その損傷の修復具合あるいは疼痛閾値の変化による痛みの悪化・改善に一喜一憂しながら、日々起こる痛みという警告信号に悩まされることになる。

これらを改善させるには、荷重変形曲線から考えた場合であっても、特定の組織にストレスが加わり続ける姿勢、あるいは(不良姿勢ではなくとも)同一姿勢の保持は控えるべきだと言える。

荷重変形曲線は、特に組織への「伸張刺激」を扱っているが、荷重(Stress)という意味では、「持続的な圧迫ストレス」も同様に考えることができる。

私たちは長時間立位を保持していたとしても、少しずつ重心を移動させることで、圧迫ストレスが加わる場所を少しずつズラしている。

つまり、全く同じ重心なまま立位を保持し続けているわけではない。

持続的で過剰な機械的ストレス刺激は(伸張刺激であろうと圧迫刺激であろうと)、痛みを誘発させてしまうことは、原理原則となる。

なぜ痛みが誘発されるまでの時間に個人差があるのか?

痛みが誘発されるまでの時間に個人差があるのは何故かという疑問がある。

その理由は様々だが、

私たちの身体は機械ではない以上、同じ組織であっても100%同じ耐久性を有しているとは限らない。

それは遺伝などの先天的な要素であったり、体の使い方や怪我の後遺症といった様々な後天的な要素変化する。

特に、何らかの組織損傷が一度経験されると耐久性にも変化が起こるし、慢性痛ではそこに中枢神経系の問題も絡んでくるであろう。

※「組織損傷」は本人が自覚していないような軽微な微細損傷の繰り返しも含まれる。

なので、個人差について突き詰めていくことはナンセンスであると言える。

重要な事は、「持続的な機械的ストレスは、個人差はあれど最終的には必ず(組織損傷や)警告信号としての痛み誘発させてしまう」という原理原則である。

例えば、小学校で悪さをした子供たちを廊下に立たせるとしよう。

(今では体罰になるからあり得ないが)仮に3時間ずっと立っているよう命令したとすると、

若くて元気な子供であっても痛みを訴える可能性が高い。

もし仮に、3時間経過しても全く痛みを訴えないツワモノがいたとしても、半日・1日と時間を延長していくと、いずれかの時点で必ず痛みが誘発たり、その痛みを我慢していると荷重変形曲線の観点から組織損傷が誘発されてしまうはずである。

私たちはそれぞれの限界を持っており、それは必ずしも他者と同じではないかもしれない。

しかし、「なぜ個人差があるのか?」といった原因を追求するよりも、自身の限界を理解した上で、まずはその範囲内での活動を試みる方が建設的である。

これらの試みの具体例としては、痛みが出る一歩手前で活動を辞めて、小まめに休憩を取り入れるといった手段も含まれる。

不良姿勢も同様で、この姿勢によって一部の組織にストレスが過剰に加わっている可能性を伝えるべきだと思われる。

痛みの耐性に個人差があるとするならば、一定期間の不良姿勢を取らないことで痛み耐性は上昇する可能性を持っている。

※もちろん、不良姿勢による微細損傷が繰り返し起こっているのであれば、姿勢矯正によって「微細損傷の完全なる」修復も起こる可能性がある。

そうなると、「たまに不良姿勢を取る」程度であれば痛みが誘発されなくなる可能性すら秘めている。

カサブタか痒いからといって、かきむしっていてはいつまでたっても傷は癒えない。

一方で、少し我慢することでカサブタは自然とはがれ痒みも治まる。

姿勢に関しても同様で、ある一定期間は集中的に正しい動作を意識することは非常に有用である。

ただし、一般的な良姿勢とよばれるものが、必ずしもその人に適しているとは限らない。

何事も「一般論」は存在するが、それはあくまで「一般論」に過ぎず、その人を適切に評価することによって初めて、オーダーメードな指導が可能となってくる。

私たち理学療法士・作業療法士が姿勢評価や姿勢指導をする際は、上記の点に留意することが望ましい。