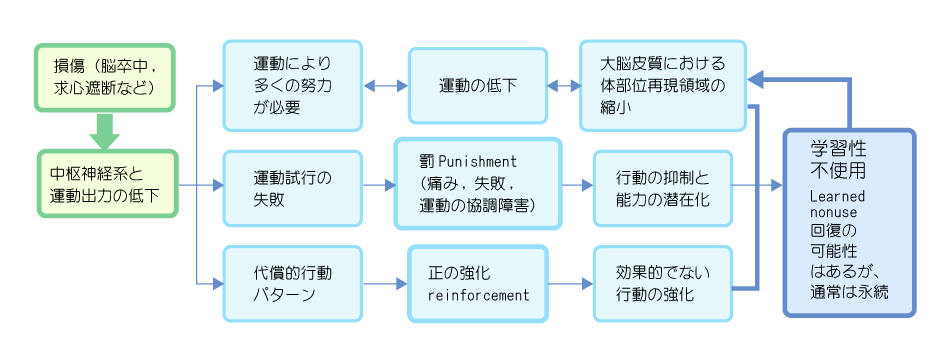

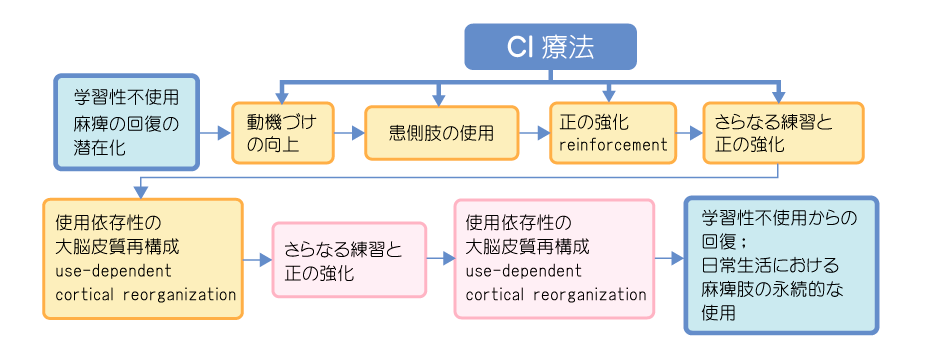

この記事では、脳卒中片麻痺の上肢リハビリでもある『CI療法』について、訓練内容、効果(エビデンス)、適応基準などを解説している。

CI療法とは

CI療法(constraint-induced movement therapy)とは以下を指す。

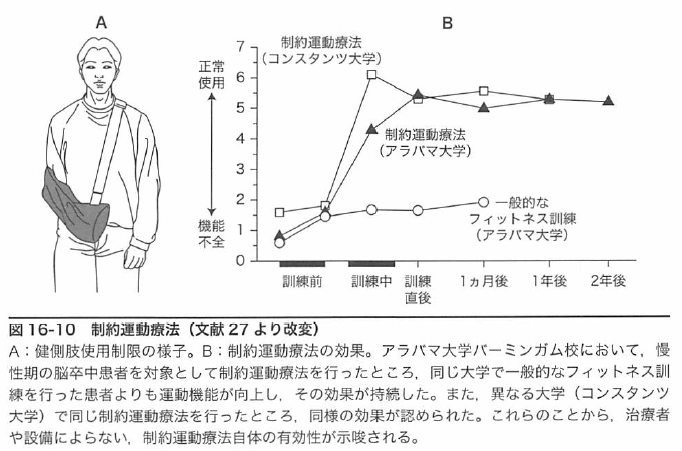

CI療法は、すでに多くのRCTによりエビデンスも確立し、脳卒中治療ガイドライン(2015年版)にもグレードA(強く行うことが勧められる治療)として記載されている。

前述したようにCI療法は、非麻痺側上肢をアームスリングやミトンで拘束して使用を制限する。

つまりは、麻痺側上肢の使用を強制すると言い換えることが出来る。

この「麻痺側上肢を使わざるを得ない状況」において、試行錯誤のなかから麻痺肢を意図通りに動かす方法と物品操作での麻痺肢の使い方を学ぶことで、随意性と実用性の向上を目指している。

リハビリ時間(非麻痺側の拘束時間)は3~6時間とされ、集中的・反復的な訓練によって麻痺側上肢の不使用の習慣を是正し、使用することによる大脳機能の再教育が図れる。

CI療法の基本原則

CI療法の基本原則は以下の通り。

- 非麻痺上肢の拘束(restraint)

- 1日3~6時間で10日間の集中訓練(massed principle)

- 段階的に難易度を調整した訓練課題(shaping principle)

- 改善した機能のADLへの汎化(transferpackage)

非麻痺上肢の拘束(restraint)

CI療法では、麻痺側機能の代償(すなわち非麻痺側による代償)を制限させる。

※麻痺した手が使いにくければ、つい麻痺していない手(非麻痺側)を使いたくなるが、その様な代償行為を制限させるということ。

非麻痺側の拘束(restraint)は、非麻痺側による代償をなくして麻痺側の随意運動を誘導することに役立つ。

非損傷脳の活動を減弱させる意味もある。

これによって、最大限に麻痺側の機能を引き出すことによる学習性不使用の克服が可能となる。

※代償を減らすことができれば、拘束は本質ではない

1日3~6時間で10日間の集中訓練(massed principle)

集中的に、多様な課題を繰り返すことで以下の効果が得られる。

- 小脳の内部モデルの構築を促進させる(フィードバック誤差学習の促進)

- 動作の繰り返しが大脳皮質のニューロンレベルでの可塑的変化を起こし、機能を定着させる

集中訓練のポイントは以下の通り。

- ニューラルネットワークによる学習を意識すること(課題の内容が重要)

- つまり、単に数をこなすことではない

段階的に難易度を調整した訓練課題(shaping principle)

難易度を調整することで達成感を維持する。

これは運動学習の一つである『強化学習』の観点からも重要である。

これによって達成感などの報酬を得られる強化学習的な側面である。

※最初から難易度の高すぎる課題を与えると報酬系が働かない。

※適切な報酬とモチベーションの維持が、強化学習の原則となる。

※具体的には、60~70点の難易度になるよう常に難易度を調整。

改善した機能のADLへの汎化(transferpackage)

CI療法としては、shaping課題(運動機能に応じて課題の難易度を少しずつ上げていき、徐々にスピード、パフォーマンスを増加していく課題)をセラピストと一緒にこなしたりする。

ただし特殊な課題だけでなく、生活場面における課題訓練作業(例えば衣服をたたむなど)も積極的に取り入れ、麻痺側の機能が日常でも活用できるようにトレーニングしていくことも重要となる。

CI療法の実際を動画で紹介

CI療法を実践している動画は以下になる。

CI療法を「セラピストとのリハビリ」としてだけでなく、日常生活にも取り入れている。

CI療法のエビデンス

動物実験では、脳損傷直後の患側肢過使用が損傷を悪化させる一方で、急性期以降(ラットでは約3週間後)に患側肢を積極的に使用すると患側肢の回復が促進されることが報告されている。

この知見を応用して、ヒトにおいても損傷後の適切な時期(多くは慢性期)に健側肢の使用を物理的に制限し、患側肢のみを用いた運動を行わせる治療法こそがCI療法である。

でもってCI療法が、ヒト大脳皮質の再組織化を伴う機能回復を促すことも確認されている(画像引用:筋機能改善の理学療法とそのメカニズム )。

でもって冒頭でも記載したように、本邦の脳卒中治療ガイドライン(2015年版)にもグレードA(強く行うことが勧められる治療)として記載されている。

以下は脳卒中ガイドラインにおける理学療法の推奨レベル一覧となる(『ここで差がつく“背景疾患別”理学療法Q&A 』より引用)。

|

|

ガイドライン対象領域と推奨レベル |

||||

|

運動障害・ADL |

歩行障害 |

上肢機能障害 |

痙縮 |

肩 |

|

|

バイオフィードバック療法 |

|

B |

|

|

|

|

機能的電気刺激 (FES) |

|

B |

B |

C1 |

B |

|

促通反復療法 |

|

|

B |

|

|

|

CI療法 |

|

|

A |

|

|

|

ミラーセラピー |

|

|

B |

|

|

|

トレッドミル 歩行 |

|

B |

|

|

|

|

ボバースアプローチ |

|

|

|

|

|

|

ロボティクス |

|

B |

|

|

|

|

装具療法(短下肢装具) |

|

B |

|

|

|

<推奨レベル>A:行うよう強く勧められる、B:行うよう勧められる、C1:行うことを考慮してもよいが十分な科学的根拠がない、C2:科学的根拠がないので勧められない、D:行わないよう勧められる

*ポバースアプローチは「脳卒中治療ガイドライン2015」のエビデンス部分で取り上げられているが,推奨レベルはつけられていない

CI療法の適応基準やデメリット

確かに脳卒中片麻痺に対する上肢機能訓練として、CI療法の推奨レベルは高く、エビデンスも確立されている。

しかし、CI療法を実施できる条件(適応基準)としては軽度片麻痺に限られる。

|

CI療法の適応基準 (兵庫医学大学リハビリテーション医学 2009年版) |

|---|

|

○麻痺側上肢の随意運動 ・親指を含む 3 本指のIPおよびMP 関節を10°以上伸展可能 かつ ・手関節を 20°以上伸展可能

○その他の基準 ・Mini-mental state examination で 20/30 以上。 ・重度の高次脳機能障害や精神疾患がない。 ・医学的にコントロールできていない重大な合併症がない。 ・肩関節に亜脱臼、肩手症候群など重度の疼痛がない。 ・肩・肘にわずかでも随意性がある。 ・集中訓練のストレスに耐えられる。 ・患者自ら CI 療法を強く希望している。 ・歩行やセルフケアが自立し、転倒の危険が低い。

以上を勘案し、リハ科医が総合的に判断する |

※上記では「肩・肘にある程度の随意性が・・」と記載されているが、一方で「麻痺側の随意性をある程度有していなければ実施出来ない点」も記載されており、中枢より末梢の方が回復が遅い(難しい)ことを考えると、かなりの随意性が求められることになる。

※マヒの回復度合いは以下も参照。

⇒『ブルンストロームステージ(脳卒中片麻痺の回復過程)と評価方法まとめ』

また、実際には3~6時間の集中訓練を(保険診療下で)実施出来るだけの整備が整っていないので、「CI療法を忠実に日本で実施する」のは難しい。

※まぁ、麻痺の程度によっては、動画の様にセラピストの監視下以外(つまり日常生活場面)でCI療法を実践出来るレベルであれば十分に活用できる。

また、で非麻痺側上肢の拘束(使用してはいけないという制限)によるストレスに耐えられる強い精神力も必要となるかもしれない。

その他のCI療法を実践する際のポイントとしては以下が挙げられる。

- 慢性期の比較的軽度の麻痺をもつ患者への有効性が高く評価されている。

- 急性期症例に対する優位性には乏しいとされている。

何となく(脳卒中片麻痺のリハビリ全般に言えることだが)発症から間もない時期であるほど効果が高そうなイメージがあるが、そんな訳ではないようだ。

※前述したラットの実験でも『脳損傷直後の患側肢過使用が損傷を悪化させる一方で、急性期以降(ラットでは約3週間後)に患側肢を積極的に使用すると患側肢の回復が促進されること』が報告されている。

CI療法の補足

CI療法を忠実に実施することは難しいかもしれない。

しかし、前述したCI療法の原則を参考にしながら麻痺側を積極的にリハビリで活用していくことの効果も示してくれている。

また余談ではあるが、片側肢のみを用いた運動ではなく、両側肢を同時に用いた動作訓練を行うことも、体肢機能の回復に役立つ。

※両側上肢を用いた運動・動作課題によって、患側半球において抑制されていた経路の脱抑制、健側半球から脊髄へ下行する同側路の動員、および脊髄の介在神経細胞への下行性入力の増大により患側肢の運動機能を向上させると考えられている。

なので、CI療法の様に上肢機能にフォーカスしたアプローチと同様に、上記も頭の片隅に入れておいて損はないと思われる。

関連記事

フィードバックとフィードフォワード(+違い)