この記事では、身体における内因性疼痛抑制系の要ともいえる『下降性疼痛抑制系(descending pain inhibitory system)』について記載していく。

下降性疼痛抑制系と、その要であるPAG(中脳中心灰白質)

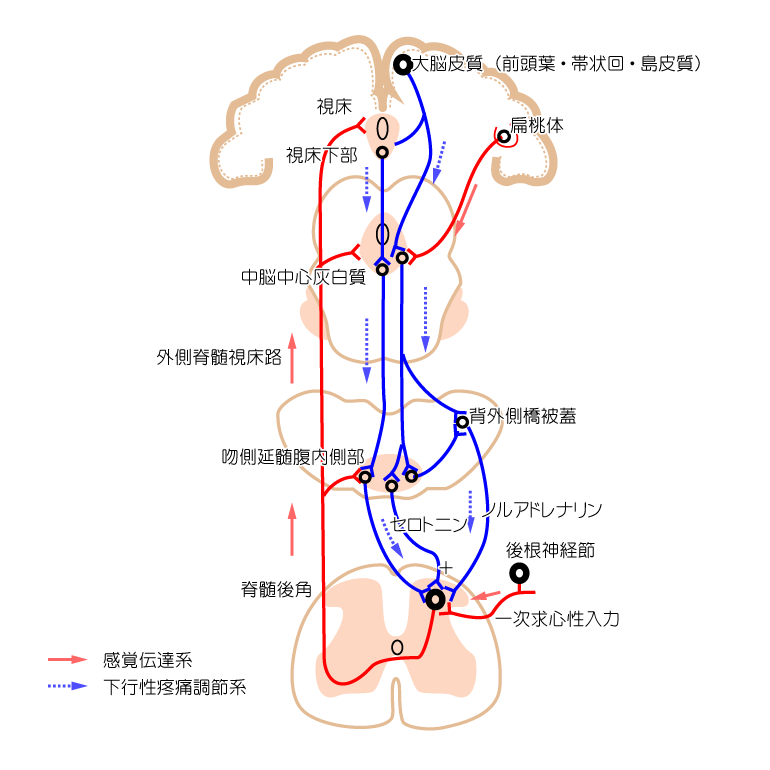

下降性疼痛抑制系とは、『中脳中心灰白質(PAG:periaqueductal grey)』からの下降性出力により、脊髄後角における一次侵害受容ニューロンと二次侵害受容ニューロン間のシナプス伝達を抑制し、痛みの情報伝達をブロックする疼痛抑制機構である。

下降性疼痛抑制系に関与するPAGからの下降性出力としては下記の2つである。

①ノルアドレナリン系:

橋・橋網様体の『橋中脳背側被蓋部(DLPT)』・『青斑核(LC)』を中継して走行する神経線維で脊髄後角にてノルアドレナリンを放出する。

②セロトニン系:

延髄の『吻側延髄腹内側部(RVM)』の『大縫線核(NRM)』・『巨大細胞網様核(NRGC)』・『傍巨大細胞網様核(NRPG)』を中継して走行する神経線維で、脊髄後角にてセロトニンを放出する。

下降性疼痛抑制系に影響を及ぼす様々な要素

下降性疼痛抑制系は様々な要素によって変化が及ぶ。

下降性疼痛抑制系に影響を及ぼす要素は以下が挙げられる。

- 抗うつ薬の「選択的セロトニン再度取り込み阻害薬(SSRI)」や「セロトニン・ノルアドレナリン再度取り込み阻害薬(SNRI)」といった薬剤を用いることで、セロトニン系・ノルアドレナリン系から脊髄後角に放出されるセロトニンやノルアドレナリンが増加し、下降性疼痛抑制系の賦活に繋がる可能性がある(関連記事⇒『うつ病の薬も慢性疼痛に活用される!』)。

- PAGにはオピオイド受容体が存在していることから、オピオイド(外因性オピオイドとしてのモルヒネなどの薬剤や内因性オピオイド)によりPAGが刺激されることも、下降性疼痛抑制系の賦活につながる可能性がある(関連記事⇒『人類最強の痛み止め!!オピオイド系鎮痛薬について』)。

「下降性疼痛抑制系による鎮痛作用」は賦活もされるし、抑制もされる。

前述した例は、下降性疼痛抑制系を「賦活させる要素」を記載したが、実際には「抑制させる要素)もある。

下降性疼痛抑制系の要(出発点)であるPAG(中脳灰白質)は、非常に広範な領域から入力を受けており、具体的には以下などが挙げられる。

・視床下部の弓状核(ARC)

・扁桃体中心核(CeA)

・視床束傍核

・前頭前野

・帯状回

・島皮質

・青斑核(LC)⇒青斑核はPAGから出力を受けるが、入力もしているということになる

つまり、これらからの投射が、PAGの働きを活性化させるものか、PAGの働きを抑制させるものかによって、(下降性疼痛抑制系による)鎮痛作用に影響を及ぼしてしまうということになる。

※例えば以下のイラストでは、(前頭葉・帯状回・島皮質がPAGを活性化する働きがるのに対して)扁桃体はPAGの働きを抑制(つまり鎮痛作用の抑制)に作用してしまうことを表している。

~以下の画像及び文章は『書籍:ペインリハビリテーション』より引用~

痛み刺激は後根神経節の小型ニューロンと外側脊髄視床路などの痛覚伝達系により上位脳に伝達される。前帯状回、島皮質、扁桃体などの興奮は、視床下部や中脳中心灰白質、外側端被蓋、吻側脊髄延髄腹内側部などに伝わる。背外側橋被蓋からはノルアドレナリン作動性の投射が、吻側延髄腹内側部からはセロトニン作動性および非セロトニン作動性の投射が延髄後角に至り、疼痛の抑制あるいは増強に働く。

例えば、痛みに対する『ネガティブな感情』『ノーシーボ』『歪んだ認知』などが扁桃体を興奮させ、その興奮がPAGに入力されると下降性疼痛抑制系による鎮痛効果が半減してしまう可能性がある。

あるいは、「痛みは良くなっている」「先生に褒められた」「私は正しい治療を受けることができている」といった『ポジティブな感情』や『プラシーボ』『痛みに対する正しい認知』が、前頭前野や島皮質などを興奮させ、その興奮がPAGに入力されると下降性疼痛抑制系による鎮痛効果が高まる可能性がある。

※つまり『痛みに対するプラシーボ効果』とは下降性疼痛抑制系が賦活されることによって起こる鎮痛効果である可能性があるということになる。

関連記事⇒『理学療法士が知っておくべき「プラセボ効果」のまとめ一覧』

また、下降性疼痛抑制系やプラセボ効果など様々な内因性疼痛抑制系の賦活に影響を及ぼす要因として『中脳辺縁系(ドーパミンシステム)』がある。

関連記事⇒『中脳辺縁系(ドーパミンシステム)と鎮痛作用』

様々な治療と下降性疼痛抑制系

トリガーポイントに対する圧迫&リリース法や鍼灸などで「機械的刺激をポリモーダル受容器に加えることによって、『痛覚系を刺激することによって下降性疼痛抑制系を働かせる』ことにより鎮痛が起こる」とする説もある。

また、「ゲートコントロール理論」・「DNIC]「内因性オピオイド」の記事を観覧してもらえば分かるように、下降性疼痛抑制系以外の内因性疼痛抑制系の要素も含めて、これらは相互に密接に絡んでおり、それぞれを個別に扱うことは厳密には困難である。

したがって、徒手療法を含めた様々な治療法は、どれか一つの鎮痛系の賦活が働いているというよりも、内因性疼痛抑制系が全体として賦活されていると捉えたほうが妥当と思われる。

一方で、何らかのネガティブな要素によって、内因性疼痛抑制系が全体として抑制されてしまうこともあり、それが痛みに関与してしまう可能性も頭の片隅に入れておいたほうが良いのかもしれない。

PAG(中脳中心灰白質について)

最後に、PAGについて(鎮痛とは関係ないことも含めて)記載して終わりにする。

中脳中心灰白質(PAG:periaqueductal grey)とは第3脳室と第4脳室を繋ぐ中脳水道を取り囲む神経核のことで、『中脳水道周辺灰白質』とほぼ同義である。

前述したように、PAGの様々な機能の中でも、痛みに対する理学療法の分野では『下降性疼痛抑制系の要』として有名な部位である。

PAGは細胞の形態から、内側・背側・背外側・腹外側領域に分けられ、それぞれの領域が本能行動・情動行動・自律性機能などに深く関わっており、今回は各領域の中で、「背外側PAG」と「腹外側PAG」についての特徴を記載する。

各部位の特徴

背外側PAG:

ストレス刺激に積極的に対処する情動行動に関与している。

刺激する部位によって、威嚇や防御行動が誘発されたり(猫に対する実験では毛を逆立て・背中を丸めて、耳を伏せ、唸り声をあげるなど)、逃避行動が誘発されたりする。

また、血圧や心拍の増加に伴って骨格筋への血流が増加し、逆に内臓への血流は減少する。

このような反応は急性痛のときの様相に類似していて、中でも、逃避することが出来る体表痛(皮膚痛や筋肉痛)の様相を連想させる。

背外側PAGが関与する鎮痛効果にはオピオイドが関与しないと報告されている。

腹外側PAG:

ストレス刺激に対して消極的に対処する情動行動に関与している。

腹外側PAGを刺激すると情動行動や交感神経反応が減少される。じっとして動かなくなり(フリージング)、外部に対して反応しなくなる。血圧も心拍数も低下する。

このような反応は重傷を負った時や慢性痛の様相に類似していて、中でも逃避することが出来ない内臓痛や深部痛時の様相を連想させる。

腹外側PAGが関与する鎮痛効果にはオピオイドが関与すると報告されている。

今や疼痛制御系は広範で比較的複雑であることが知られているが、PAGが内因性鎮痛機序のカギとなる制御中枢として重要であることには変わりない。

その他の内因性疼痛抑制系

様々な内因性疼痛抑制系に関して以下の記事にまとめているので、興味がある方は参照してみて欲しい。