この記事は、『上腕骨近位端骨折』について解説している。

骨折後のリハビリ(理学療法)に関するクリニカルパスも掲載しているので、リハビリの参考にしてみてほしい。

※ただし、あくまで参考・目安であり、必ず医師の指示に従うこと

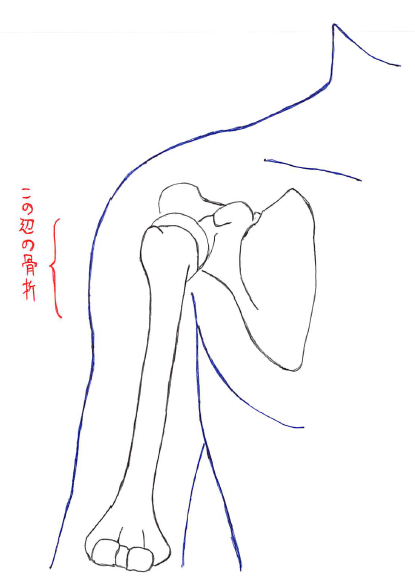

上腕骨近位端骨折とは

上腕骨近位端骨折とは以下の様に、上腕骨の近位部(肩の近く)の骨折を指す。

受傷機転としては、高齢者が転倒して手を伸ばしてついたとき、あるいは直接肩外側を打った場合に発生することが多い。

また、特に骨粗鬆症を伴う女性に多い。

※「上腕骨近位端骨折は年齢とともに発生患者数が増加し、特に80歳台に発症頻度が高く、女性では男性の3倍生じる」と記載された文献もある。

でもって、高齢者が転倒しやすい骨折の一つと言われている。

※高齢者に多い骨折としては、上腕骨近位端骨折以外にも以下などが挙げられている。

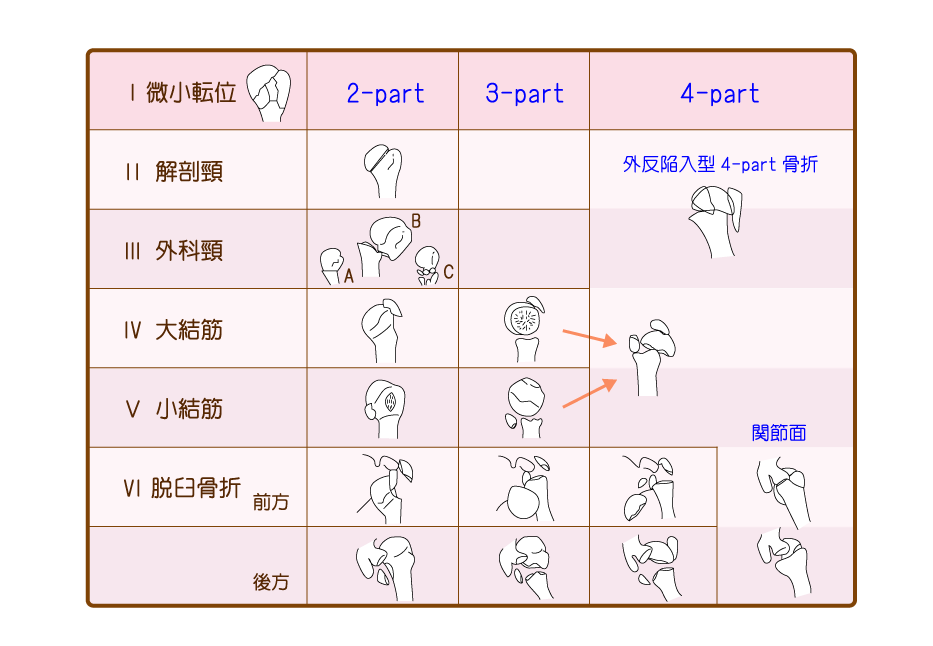

上腕骨近位端骨折の分類(Neerの分類)

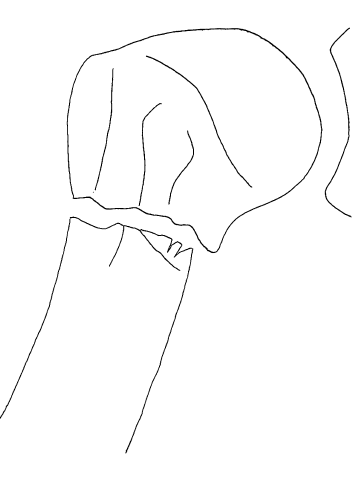

上腕骨は、ザックリと以下の2つに分類される。

・ずれの少ない骨折(非転移型骨折) ⇒イラスト右

・一定以上のずれがある骨折(転移型骨折)⇒イラスト左

実際の診断では、X線、CTならびに症状によって行われ、骨折の分類はNerrの分類が普及している。

※Neerの分類では、上腕骨近位の構造を上腕骨頭・大結節・小結節・上腕骨幹部に分け、その分離度によって分類される。

上腕骨近位端骨折の症状・合併症・予後

症状は、外傷直後から局所の自発痛、運動痛が強く、上肢の挙上ができない。

転位の少ないものは、局所の圧痛のみの場合があるが、いずれにしても2~3日後には皮下出血が患側肩から胸部、上腕に広がる。

合併症として、肩関節拘縮腋窩神経麻痺、肩関節脱臼などが起こりやすい。

標準的な骨癒合期間とリハビリ期間の目安

標準的な骨癒合期間とリハビリ期間の目安は以下の通り。

標準的な骨癒合期間の目安:

6~8週

標準的なリハビリ期間の目安:

12週から1年と幅広い。

肩関節拘縮に対するリハビリは長期を要するため、手術療法を行う場合にはできる限り拘縮をきたさないため、早期運動療法を開始できるような強固な内固定を行う必要がある。

上腕骨近位端骨折の予後

上腕骨近位端骨折の予後は、一般に予後は良好だと言われている。

※上腕骨近端骨折は血行が十分あり、骨癒合が起こりやすい部位

ただし、著しい転位や不安定な骨折の場合には、骨癒合の遅延、偽関節、骨頭壊死などにより治療期間の長期化や予後不良となることがある。

したがって、上腕骨近位端骨折で骨内血行が途絶し、大・小結節が骨折により転位すると骨頭は無腐性壊死に陥る可能性が高くなる。

また高齢者では、さまざまな合併症をもつことが多かったり、十分な骨折部の安定性を得るのに難渋し可動域制限などが残存する症例や、早期から廃用症候群の予防や全身管理を含めたさまざまな配慮が必要となる症例が多いことを念頭に置きリハビリ(理学療法)を実施する必要がある。

上腕骨近位端骨折の治療

骨折の治療の原則は、良好な整復位の保持と関節機能の再建であり骨折の治療は多く(70%との文献も)が保存療法、その他は骨折型に応じて観血的骨接合術や人工骨頭置換術が選択されている。

また、高齢者であれば単に骨折の治療だけではなく、脆弱性骨折の負の連鎖を断つために、粗鬆骨への治療や転倒予防のための身体機能の維持、環境整備などにも留意する必要がある。

手術療法:

整復操作が不能あるいは整復位の保持が困難な骨折活動的な患者における大結節骨折に対しては観血的骨接合術が適応となる。

今後、上腕骨頭の壊死が生じる可能性がある解剖頸や粉砕骨折では人工骨頭置換術が適応とされている。

観血的骨接合術の選択には、骨折型、骨粗鬆症の程度だけではなく全身状態を考慮する必要があり、「低侵襲であることを優先する考え方」と「初期固定力の強さを優先する考え方」がある。

保存療法:

保存療法は転位の少ない骨折や嵌入あるいは接触のある骨折が適応となる。

一方で、転位を認める骨折においても骨癒合と良好なROMが獲得できることもあり、保存療法の適応は広い。

良好な治療成績を得るには関節拘縮を予防しながら骨癒合を待つ早期運動療法が重要である。

早期運動療法の適応は、立位保持と下垂位での振り子運動が可能であること、骨癒合が獲得されるまでは重力に抗して腕を挙上しないことを理解できる症例である。

ここから先は、保存療法としてリハビリ(理学療法)にフォーカスして解説していく。

上腕骨近位端骨折のリハビリ(理学療法)

運動開始までの期間:

保存療法では受傷後早期より開始されるが、多くは痛みの程度を考慮して2週以降より振り子運動から開始される。

観血的骨接合術の目的は早期に強固な初期固定力を得ることであるため、術後早期より開始される。

人工骨頭置換術では14日以内に運動療法が開始できるかが機能的予後に影響するとされている。この際、術後疼痛による筋スパズムを伴うと結節部の転位の可能性があるため注意を要する。

肩甲上腕関節のROMの改善:

医師よりROM運動の許可が得られた後、体幹前屈位で肩関節屈曲位をとるStooping exerciseから開始する。

この際、十分な脱力が得られていなければ筋の張力により転位方向へのストレスが生じるため注意する。体幹前屈角度は脱力状態に応じて段階的に増加させ、可能な限り早期に肩甲上腕関節の全ROM獲得を目指す。

体幹前屈位で上肢を下垂させた状態での十分な脱力が得られた後より振り子運動を開始する。

振り子運動は、早期から行うことにより患肢の血行促進、新陳代謝を促して骨折が治癒するようにする。

治療初期には、三角巾固定下で行う。治療初期は、骨癒合が十分とはいえず骨折部が回旋ストレスに弱いため、回旋方向の運動が起きないように注意する。

肋木や手すりを健手で保持し立位で体幹前屈位から、体重心を前後・左右・回旋方向に移動することにより、振子状に肩関節の運動が行われる。

肩や肩周囲筋の収縮を起こさせないことが大切である。

肩関節の関節運動開始が許可された後は、早期に挙上120°のROM獲得を目指す。

関連記事⇒『コッドマン体操(Codman exercise)の方法・注意点を解説』

肩甲胸郭関節の可動性の改善:

肩関節は肩甲骨を土台として胸郭上を浮遊している特徴があることから、肩甲骨の挙上・下制、上方回旋・下方回旋、内転・外転、前方傾斜・後方傾斜の運動方向へモビライゼーションを行う。

特に加齢に伴い下方回旋、後方傾斜方向への運動が制限されることが多いため、胸椎の伸展と合わせて可動性の改善を図る。

自動介助運動開始後は側臥位にて肩甲骨面で上腕骨の挙上に合わせて肩甲骨の下制、上方回旋、後傾を誘導する。

関連記事⇒『肩甲骨のモビライゼーションで可動性を高めよう』

肩関節自動運動:

仮骨の状況に応じて自動介助での挙上運動や内外旋方向への運動を開始、骨癒合状態に応じて負荷量を漸増するようになる。

上肢の挙上に関しては、肩甲上腕リズムに表わされるように、肩甲上腕関節や肩甲胸郭、体幹との協調した運動が必要になる。

挙上動作開始初期の患者では、肩甲骨に過度の挙上・上方回旋が生じることが多い。このような場合、肩甲骨が過度に動かないよう意識しながら両上肢での動作やテーブルサンディングを行う。

さらに挙上が可能な症例であれば、立位で壁にボールを転がす動作により協調性の改善を誘導することもある。

しかし、この時期には重要なことは、挙上可動域の改善をやみくもに焦らず、慎重に経過を観察することである。

肩関節自動介助運動:

固定によって生じた関節拘縮と筋力低下を回復させるために、骨癒合状況をみながら開始する。

徒手による自動介助運動のほか、プーリー(滑車)を用いて行う方法もある。

関連記事⇒『スキャプラプレーン(+肩甲骨面挙上)とゼロポジションを解説』

関連記事⇒『プーリー体操(滑車機器を使ったリハビリ)を解説するよ』

肩関節他動運動:

疼痛や骨折部の安全性を考慮して行う。

骨折部への強力な他動運動は、疼痛や骨折部の不安定性を増大させる原因になるので患肢を保持して行う。

不安定性骨折なので、内・外旋運動は骨折部への影響を考慮して行う。

肩甲上腕関節に疼痛を生じやすいため患肢を十分固定して行う。

疼痛は筋の異常収縮を起こし運動遂行を困難にしてしまう。

他動運動は、肩甲骨や肘関節などの非骨折部に対しても実施する。

リハビリ(理学療法)の補足

骨折に対する理学療法では、骨癒合を阻害せず二次的な機能不全を予防することが重要である。このためにも画像所見をもとに機能不全や転位を生じやすい運動方向を把握する必要がある。

例えば、大結節の転位が生じていれば、自動での肩関節の挙上はもちろん、過度な内転・内旋には注意が必要となる。

自動運動開始後も骨折部の転位が残っていれば、腱板筋群による作用の低下が残存しやすいことや肩峰下での通過不全が予測される。

また、外科頸での近位内側から遠位外側に向けての斜骨折が存在すれば、大胸筋の過度な緊張は骨折を離開する作用が生じることが考えられる。

肩峰下への通過不全への対応:

三角筋の線維方向への皮切では、肩峰下滑液包部分を展開する際、第2肩関節での通過不全を生じやすい。

このため可能な限り早期に肩甲棘、上腕骨角度0°(つまりゼロポジション)を目指す必要がある。

また、肩峰下滑液包に腫脹を生じると臥位での痛みを訴え、上体を起こす肢位にて痛みが軽減するケースに遭遇することがあるが、これらは肩峰下滑液包の内圧上昇との関連が示唆されている。

でもって、この様なケースに対しては、上腕骨頭を尾側へ滑らせた状態で肩甲骨面挙上を行うことで、肩峰下への通過を行いやすくなる場合がある。

関連記事⇒『モビライゼーション(肩・肘・手関節)の「方法」と「成功の秘訣」を解説!』

また自動介助運動開始後であれば、その範囲で腱板の収縮を促すことで痛みの軽減とROMの拡大が得られやすい。

腱板疎部の瘢痕による外旋制限への対応:

三角筋と大胸筋の間隙からの皮切では、腱板疎部展開後長期間の内旋位固定では、肩節外旋方向への制限が強く残るため、同部位の柔軟性の維持に努める必要がある。

術後早期は痛みの影響もあり、胸筋群の緊張が亢進しているケースも多い。

十分な疼痛コントロールを図りながら、胸筋群のリラクゼーシヨンを行い、上腕骨頭前方、後方への滑り運動を早期より誘導する。

人工骨頭置換術:

人工骨頭置換術が適応となる症例は、受傷時の骨傷が高度であることに加え、手術侵襲による関節の展開が行われることで関節拘縮が頻発する。

このため、ステムに縫合された結節部の転位に細心の注意しながら早期に運動療法開始する必要があり、特に他動的内外旋のROMの獲得を目指す。

また、三角筋に萎縮が生じると術後の肩関節機能は大きく損なわれるため、早期から肘や手関節の自動運動を開始、結節部の状態を確認しながら肩関節の自動運動、8~12週で筋力強化運動を行い、三角筋の筋力の改善が重要となる。

臨床で遭遇しやすい高齢者の骨折

「臨床で遭遇しやすい高齢者の骨折」として、以下が有名である。

でもって上記の様に、上腕骨近位端骨折も、これら「臨床で遭遇しやすい高齢者の骨折」に含まれるという事になる。

「臨床で遭遇しやすい高齢者の骨折」の予防法

前述した「臨床で遭遇しやすい骨折」の予防法としては以下が重要となる。

・転ばないこと

・転んでも折れにくい骨を作ること

転ばないこと:

転ばないためには、日ごろからよく運動をして俊敏な体を作っておくこと、障害物を少なくして転びにくい環境を整える事が必要だろう。

関連記事⇒『バランストレー二ングを総まとめ!高齢者の転倒予防に効く!』

転んでも折れにくい骨を作ること:

また折れにくい体を作るには、検診で骨粗鬆症を早く発見し、食物、薬、運動によって治療しておくことが大切となる。

関連記事⇒『骨粗鬆症(骨萎縮)と骨折:廃用症候群シリーズ』

オススメ書籍

骨折のリハビリ(理学療法)をするにあたって、以下の書籍を一通りそろえておくと、非常に心強いと思う。

是非参考にしてみてほしい。

関連記事

以下の記事では、様々な部位の骨折をまとめているので、興味がある方は合わせて観覧してみてほしい。